健康长寿迷思:“因为健康才这样”,还是“因为这样才健康”?

引言:关注健康保健的人们,大概都会时不时的注意到有的把一些健康长寿的人群案例拿来作为科普宣传,从饮食,生活方式,锻炼方式,心态等等方面展开全面的比较,但是大部分时候只能在心态方面作出一些较为相似的情形,其他的方面基本上大都是各有各的特点特色,很难形成一种比较有参考细节的“类标准参照”或所谓的秘诀。如果不能,往往也就是做了一种人物健康现象记述,参考价值意义不大?

现实中本身就是做不到一个人能“复制、粘贴”到另一个人的生活方式细节...

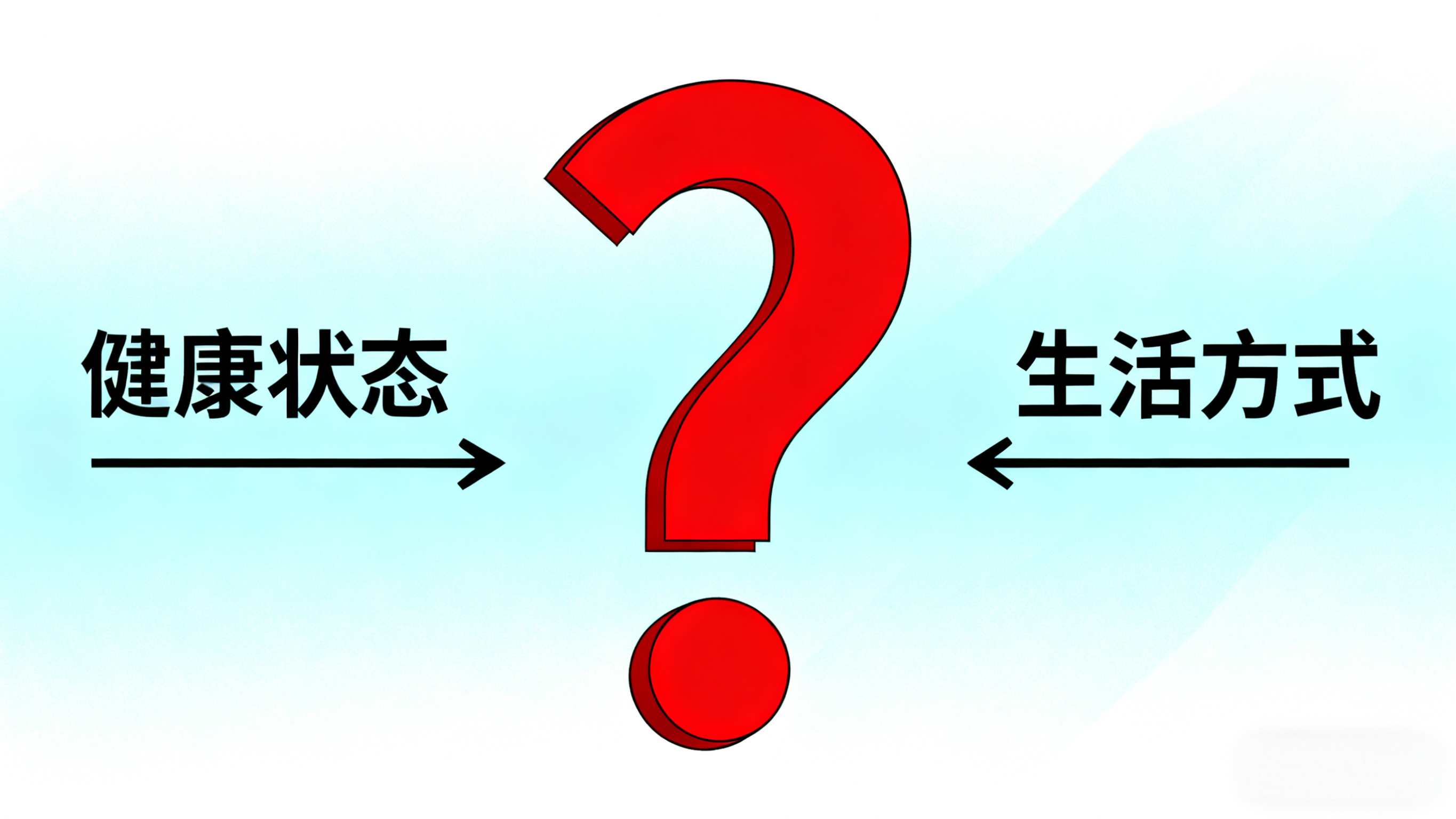

所以,有时候科学需要解释一种☞因为她们健康才这样,还是因为她们这样才健康?即“因健康而行为”还是“因行为而健康”。

大众需要学的是“因为这样才健康”…

严谨一点的说,医学上很少有统一的因果病情,哪怕是感染了同一种病毒细菌,可能症状和治疗方式也不一样,因为人不一样!对病毒细菌而言它闯入的环境不一样,易不易于它生存很关键。

刷到长寿老人的科普时,我们总忍不住逐字拆解:他每天喝三杯茶,她坚持晨跑半小时,还有人顿顿不离粗粮…… 可越对比越困惑:饮食、运动、作息千差万别,唯有 “心态好” 是共通项,这样的案例到底有多少参考价值?

我们常常看到对长寿者的报道,最终却陷入“学不来”的尴尬。这并非偶然,而是源于我们对“健康科学”理解上的一个根本性偏差。

AI协助:让我们一同拨开迷雾,重新审视这个问题 ↓

一、核心迷思:“因为健康才这样”,还是“因为这样才健康”?

您提出的这个问题,是解开所有谜团的钥匙。

-

“因为她们健康,才这样”:这意味着她们现有的生活方式,是其内在强大生命力的结果和外在展现。一个天生代谢好、修复能力强的人,可能确实能承受一些“不健康”的习惯,并且依然精力充沛。他们的行为是其强大基因和生理基础的输出。【这种可以归为毕竟少数范畴!】

-

“因为她们这样,才健康”:这才是大众渴望学习的因果逻辑——通过模仿某种行为(输入),就能导向健康的结果(输出)。【这才是我们大家需要借鉴的关键之处!能获得了常态的健康何愁长寿不来?】

而真相是:我们看到的几乎所有长寿者案例,都是两者复杂的混合体,并且严重倾向于前者。 当我们观察这些“健康样本”时,我们是在观察一个 “幸存者” ,我们无法看到无数个采用了类似生活方式却因为其他原因(如基因缺陷、意外、未知疾病)而未能长寿的个体。这就在统计学上造成了 “健康幸存者偏差”。

例如,一位百岁老人每天喝一杯白酒。我们很容易将其归因为长寿秘诀。但更可能的原因是,她拥有独特的酒精代谢酶基因和强大的肝脏解毒能力,使得这种习惯对她不构成伤害。对于另一个缺乏这种基因的人,模仿此行为可能反而增加肝病风险。

二、为何无法“复制粘贴”?——个体的“生态系统”完全不同

您提到“一个人不能‘复制、粘贴’到另一个人的生活方式”,这无比正确。因为每个人的身体都是一个独一无二的 “生态系统”。

-

基因蓝图(Genetics):这是最底层的操作系统。有人消化乳糖能力强,有人则不耐受;有人咖啡因代谢快,喝咖啡不影响睡眠,有人则相反。你的基因决定了你对不同食物、运动和生活方式的“反应剧本”。

-

肠道微生态环境(Gut Microbiome):数万亿的微生物在你体内构成一个复杂的内环境。它们负责消化、合成维生素、调节免疫。每个人的菌群都像指纹一样独特,这意味着同样的食物进入不同人的体内,产生的代谢产物和能量效率完全不同。

-

生命历程与环境(Life Course & Environment):你童年时的营养、经历过的疾病、居住地的气候、压力水平、社会关系……所有这些都塑造了你当下的生理状态。一个在山区长大的人和一个在城市长大的人,其心肺功能和免疫系统的基础就不同。

这正是您提到的“对病毒细菌而言它闯入的环境不一样”的深层含义。 细菌病毒如此,食物、运动、作息等所有健康干预因素亦然。它们都是“输入”,而你的身体是那个独特的“处理环境”。输入相同,环境不同,输出结果天差地别。

医学早已证实这种个体差异的必然性:即便感染同一种病毒,有人无症状,有人轻症,有人重症,核心在于每个人的免疫环境、代谢水平、器官功能各不相同。就像同样的种子,在肥沃土壤里能茁壮成长,在贫瘠土壤中可能难以发芽 —— 病毒细菌的生存繁殖,取决于它闯入的 “人体环境”,健康管理亦然,从来没有放之四海而皆准的 “标准方案”。健康不能复制,但可以借鉴!

三、从“寻找秘诀”到“发现原则”:大众真正该学什么?

那么,这是否意味着所有健康科普都毫无价值?并非如此。关键在于,我们要从对 “具体行为” 的模仿,转向对 “底层原则” 的把握。

大众需要学的不是“隔壁百岁老人每天吃什么”,而是 “为什么这样的饮食模式可能对大多数人有益” 背后的科学原理。“功夫在诗外...”透过表面阅本质。

以下是一些经过大规模人群验证的、更具普适性的健康原则,而非僵化的“标准”:

-

饮食方面:

-

错误问法:我应该像那位老人一样吃红薯还是喝粥?

-

正确原则:增加饮食多样性,注重植物性食物和优质脂肪,减少超加工食品。 江南饮食、地中海饮食、得舒饮食等之所以被推崇,不是因为它们提供了固定菜单,而是因为它们体现了食物多样性、富含纤维和抗氧化剂等原则。你可以用你本地、你喜欢的食物来实践这些原则。

-

延伸阅读:年轻时,食物是探索世界的方式;年长后,食物是守护健康的铠甲

-

运动方面:

-

错误问法:我是该学他每天散步,还是学她打太极拳?

-

正确原则:将多种运动类型(有氧、力量、柔韧、平衡)融入生活,并找到能让你长期坚持、感到愉悦的方式。 原则是“动则有益,贵在坚持”,形式可以千变万化。

-

-

心态方面:

-

为何心态最易模仿? 因为积极乐观、善于应对压力(即所谓的“心理弹性”)对任何生理系统的人来说,几乎都是一个纯粹的 “有益输入” 。它能直接降低皮质醇水平,减轻炎症反应,对所有人都起正向作用。这就是为什么我们能在不同长寿者身上看到共同点的原因。

-

您的个人健康方程式

科学,尤其是现代医学,正从“一刀切”的治疗模式,迈向 “精准医疗” 和 “个性化健康” 。对于追求健康的我们而言,也应如此。

停止寻找可以“复制粘贴”的别人的答案,开始编写属于自己的“健康方程式”。

这个方程式的变量包括:你的基因、你的体检数据、你的个人喜好、你的生活节奏。

而那些普适的健康原则,是这个方程式的基本运算法则。

下一次,当您再看到一个健康长寿的案例时,请这样思考:

不要问“我该怎么复制他的一切?”

而要问:“从他的故事中,我可以提炼出哪些底层原则?这些原则如何与我独特的个人生态系统相结合,进行创造性的转化和应用?”

健康没有统一的“标准答案”,但存在属于你的 “最优解” 。科普的价值,不在于提供一份死板的说明书,而在于点亮一盏灯,让你能更清晰地观察和理解你自己这个独一无二的、复杂的、并且充满潜力的生命系统。

👉看见不一样的健康视角!内容、图片由“AI”支持。