我们看似被海量健康知识包围,却成了 “懂科普却管不好健康” 的群体

(网络截图)

从这个现象联想到的↓

从 “眼中风” 突袭看慢病管理:别让碎片化科普成健康 “泡沫屏障”

杭州 41 岁的刘先生(化名),身体一向健康、无高血压糖尿病史,却在观看球赛时突发右眼 “漆黑一片”,最终被确诊为 “视网膜中央动脉阻塞”(眼中风)。细究之下,竟是 “血脂偏高” 在暗中作祟。这则案例像一记警钟,敲碎了 “没基础病就等于健康” 的认知错觉,也暴露出当下健康科普与生活实践严重脱节的现实 ——我们看似被海量健康知识包围,却在碎片信息的冲刷下,成了 “懂科普却管不好健康” 的群体。

一、“四高慢病” 的 “结伴套路”:单项异常只是 “前哨”

高血压、高血糖、高血脂、高尿酸,这 “四高” 从不是孤军奋战的战士。就像刘先生的血脂偏高,看似只是一项指标异常,却可能是全身代谢紊乱的 “信号弹”。

- 血脂偏高的 “连锁反应”:多余的脂质会在血管壁沉积,让动脉变得狭窄、僵硬,不仅给 “眼中风”(视网膜中央动脉阻塞)创造了条件,还会悄悄侵蚀心脏、大脑的血管,为心梗、脑梗埋下隐患。

- 指标的 “组合拳” 陷阱:以糖尿病为例,它不仅是血糖的问题,常伴随血脂紊乱、血压升高;高尿酸也可能和高血压、高血脂 “狼狈为奸”。很多人只盯着 “空腹血糖正常”“血压没超标”,却忽略了几项指标 “联手作恶” 的风险。

二、科普 “留痕难”:信息爆炸反成 “认知迷雾”

现在的健康科普,图文、视频、直播轮番轰炸,可为什么我们还是会在健康管理上栽跟头?

- “过眼即忘” 的知识碎片:今天刷到 “每天走 8000 步有益健康”,明天看到 “咖啡能预防慢病”,信息来得快、去得也快,既没形成系统认知,也没转化为生活习惯。就像刘先生,或许也看过 “血脂高要注意” 的科普,但知识没在大脑 “存档”,自然没能提前干预。

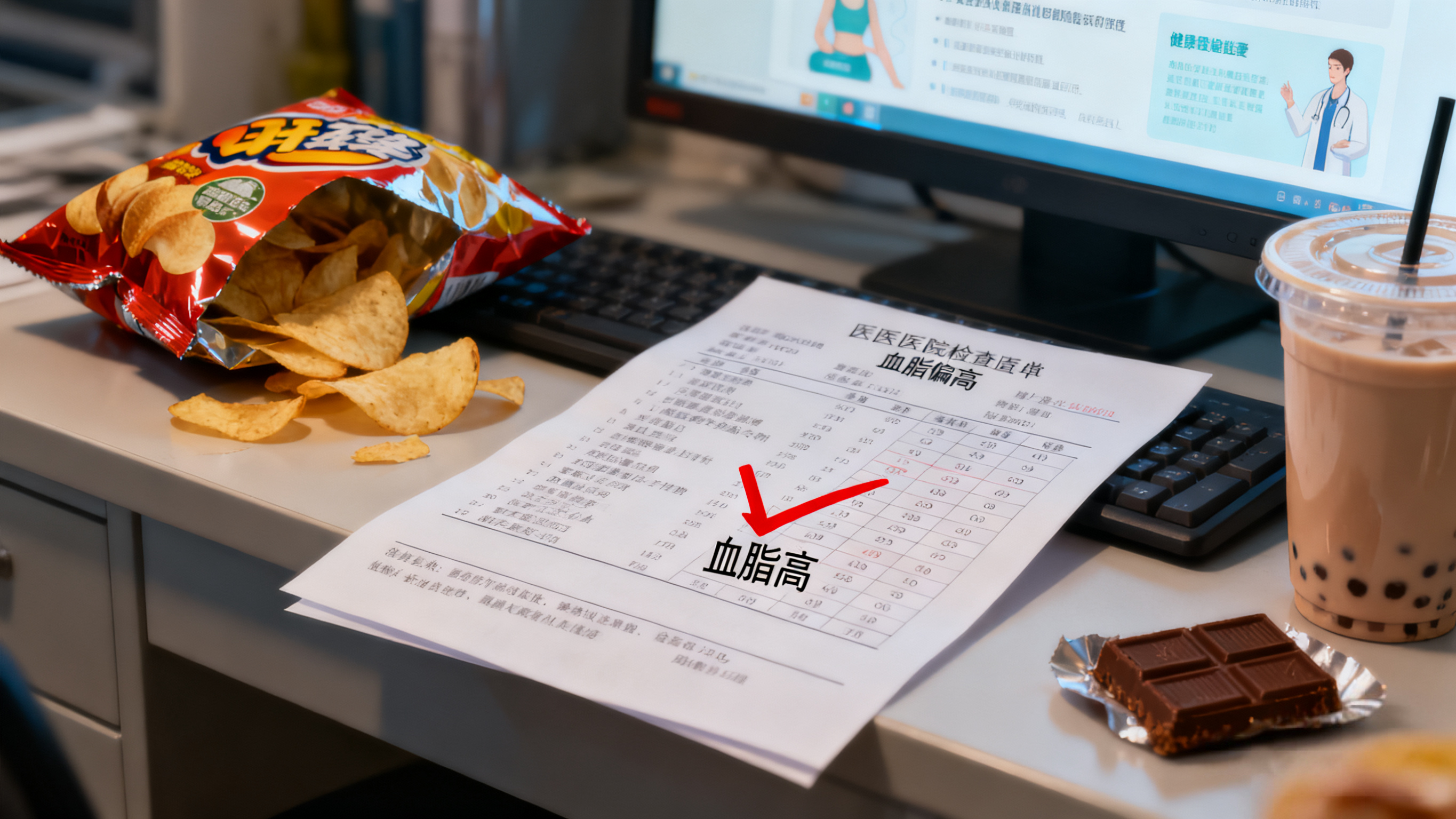

- “科普 - 健康 - 生活” 的割裂闭环:我们把科普当 “快餐”,看完就丢;把健康当 “任务”,想起来才做;把生活当 “惯性”,该怎么过还怎么过。比如知道 “少吃高油零食”,却在加班时忍不住拆开薯片;明白 “定期体检重要”,却总因为 “没时间”“怕麻烦” 一拖再拖。

三、破局之道:让科普 “落地生根”,让健康 “融入日常”

要打破 “懂科普却不健康” 的怪圈,得从 “知识吸收” 和 “行为改变” 两端发力。

(一)把碎片科普 “织成网”

- 建立 “指标关联思维”:记住 “四高” 是 “共生体”,查血脂时,顺便关注血压、血糖;测尿酸时,别忽略肝功能。就像医生看诊不会只看一个指标,我们自己也得学会 “联动分析”。

- 抓牢 “核心逻辑” 而非 “零散结论”:比如理解 “慢病源于代谢失衡”,就比死记 “每天吃多少克盐” 更有用。当你明白血脂高是代谢出了问题,自然会从饮食、运动、作息多维度调整,而不是只盯着 “少吃肥肉” 这一条。

(二)让健康管理 “生活化”

- 设计 “懒人友好” 的行动方案:别追求 “完美健康计划”,先从一个小习惯开始。比如刘先生如果早知道血脂偏高,不妨先把 “每天吃零食” 换成 “每天吃一把坚果 + 一份蔬菜”,把 “久坐看球” 改成 “看球时起身活动 10 分钟”。

- 给身体 “留个备忘录”:定期体检不是 “走过场”,而是给自己的健康 “拍快照”。像刘先生这种 “自我感觉健康” 的人,更要重视血脂、颈动脉超声等 “隐藏风险项” 的检查,别等 “眼中风” 这样的急症来了才追悔莫及。

刘先生的 “眼中风” 是个警示:健康从不是 “无病即安” 的静态状态,而是需要动态管理的持续过程。别让碎片化的科普只在我们的收藏夹里 “躺平”,也别让健康管理在生活的惯性里 “跑偏”。把科普知识变成指导生活的 “指南针”,让每一次健康行动都成为抵御慢病的 “堡垒”,我们才能真正从 “懂健康” 走向 “真健康”。(文中内容“AI”支持)

2025年10月28日 19:51

ꄘ浏览量:0